- 城市:全国

- 发布时间:2017-03-20

- 报告类型:市场报告

- 发布机构:

统计局发布的房价指数变动不再赘述,先看市场【供求关系】与【房价变动】的相关性分析。

十三个月“自由生长”透支了需求,也倒逼出了“政策市”

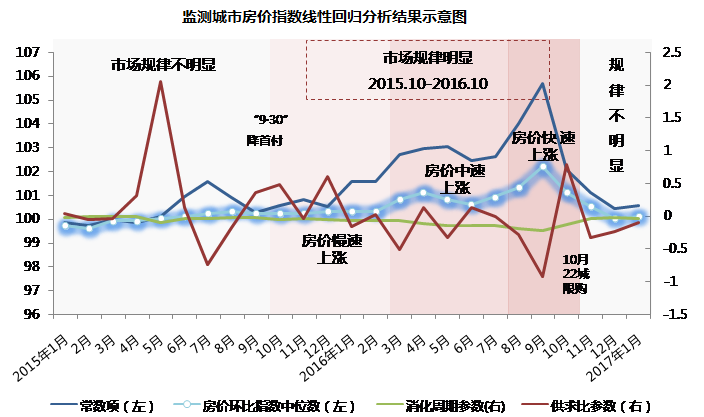

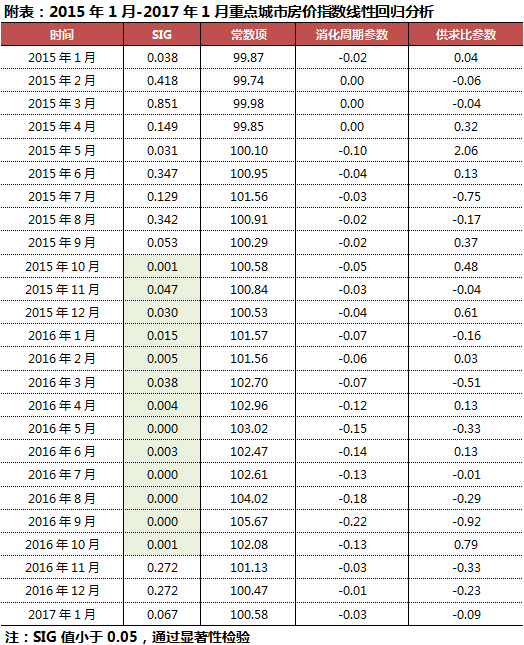

反映市场短期供求关系的指标主要有两个,一个是消化周期,另一个是供求比。整理2015年以来重点城市的相关数据,以房价环比指数为因变量,消化周期、供求比为自变量逐月做回归分析,可以看到随着调控力度的变化,行业也经历了市场规律不明显——明显——不明显的过程。

根据显著性检验结果,自2015年的“9•30”下调首付开始,至2016年10月的“22城限购”结束,中国房地产市场经历了一段难得的“市场驱动”正周期,通过【供求关系】来判定【房价变动】也是较为可靠的,这一段时间称之为市场规律明显。但自2016年11月以后,由于热点城市调控升级,监测城市【供求关系】与【房价变动】之间的相关性不再明确,这一段时间称之为市场规律不明显。

在市场规律明显的这13个月中,中国房地产市场迎来了难得的“市场市”,也出现了需求透支、价格过快上涨等非理性现象。这一历程虽然有种种不良现象出现,但还是值得多作研究。在收紧性政策方面,期内虽然也有北京、上海等部分城市收紧了调控,但对于全国格局影响不大,全国性的价格调控更无从谈起。刺激性政策方面,自2014年9月份限购解绑蔓延后,受效应递减影响,期间也难再有作用显著的全国性政策宽松,行业热度攀升更多的还是受市场经济的规律影响所致。随着中央和地方行政调控愈发的精细和及时,在城镇化发展趋稳以前,这样“自由生长”的行业周期或许越来越难见到了。

“市场市”房价增速变化的三大阶段

这一市场规律明显的正周期又可以分为三个阶段:

【注】就一般市场规律而言,消化周期、供求比指标越小,城市房价上涨动力更强,所以回归系数往往也都是负值。

房价环比指数=常数项+消化周期×对应参数+供求比×对应参数

第一阶段,房价低速上涨(2015年10月至2016年2月)。监测城市房价环比仍是涨跌参半,不少城市仍在坚持去库存,消化周期对于价格的影响不大,供求比更多的呈现出正相关,即供应多的城市房价反而涨的更快。如2015年11月深圳住宅供求比1.4,房价环比上涨2.9%,三亚住宅供求比0.35,房价环比下跌0.3%。

第二阶段,房价中速上涨(2016年3月至2016年7月)。随着全国市场的升温,消化周期和价格变动的相关性开始加强,供求比也开始呈现出负相关。在此期间部分热点城市房价增速明显加快,典型如厦门、南京5个月内房价涨幅均超过20%,北京、上海、深圳等调控加强的城市房价涨幅也超过10%。

第三阶段,房价高速上涨(2016年8月至2016年10月)。在这三个月里,热点城市调控迅速蔓延,但在土拍高热、房企积极加推、投资性需求涌入以及“末班车”效应的市场大背景下,政策调控反而成为了推升房价的“催化剂”,8、9、10月监测城市【房价环比指数中位数】均超过了101,是近两年以来的最高值;消化周期系数绝对值进一步增大,期内的影响系数达到了-0.192;供求比的冲低走高也与调控相一致,在8、9两月,仍是供不应求的城市房价上涨更快,但到了调控全面加严的10月,又变成了“有量才有价”,只有供应入市,有涨价项目成交,才会有价格上涨。

可以看到,在这一轮缺乏全面监管的“市场市”中,房地产价格增速经历了温和、加速、失控的过程。在目前的行业发展阶段中,热点城市供地放缓、跨行业资金的涌入、地价上升的成本压力、投资和需求的高杠杆、企业对于行业发展空间的忧虑等等因素均在推动着房价一步步走高。如果完全脱离行政调控,这些价格非理性上涨、需求透支势必会对行业乃至经济发展造成不良的影响,由此也不难理解中央对于建立“长效调控机制”的迫切希冀。

南京、杭州、上海调控效果显著,西安、泉州仍需警惕价格非理性上涨

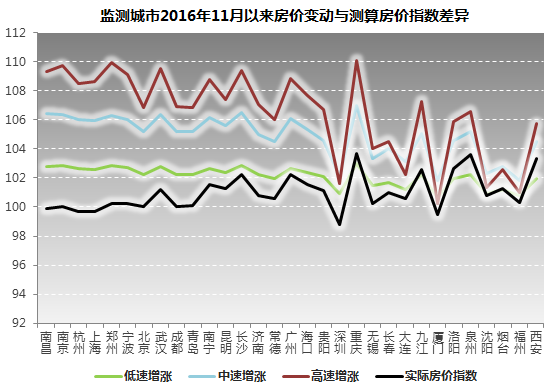

根据不同房价增速的回归分析结果,可进一步测定出2016年11月以来各市的房价走势与测算房价指数的差异,以此判定各城市调控房价的成效差异:

热点城市方面,北京、上海、南京、杭州、郑州、武汉等城市房价涨幅均得到了明显的控制,房价实际上涨幅度均比中速增长慢5个百分点以上。

非热点城市方面,南昌、成都、南宁等城市调控力度虽相对宽松,但由于投资性需求不多,也取得了不错的调控成果。

值得一提的是,宁波市虽没有加入限购的行列,房价却也明显低于测算值。关键原因还是潜在库存过高,价格缺乏向上的动力,且不似苏州、无锡、嘉兴等市能够受到更多的上海辐射,与省会杭州的竞争关系也导致城市的外来购房需求相对有限。

厦门、深圳调控效果“一般”,房价增速分别比中速慢了3.3和1.9个百分点,但基于房价回调的事实,仍应说二市取得了不错的调控成效。

结合房价实际增速来看,近期重庆、泉州、西安等市房价增涨较快,均已接近或超过了低速增涨。其中重庆已经在1月13日发布了113号令,限制“三无”人员购房,从CRIC监测数据来看,2月份房价涨势也得到了控制。但泉州、西安二市目前仍无新的调控政策出台,还是希望二地政府多做准备,做好应对房价非理性上涨的预案。

综上,在不过多伤及市场供求关系的前提下,目前大多数限购城市已经取得了相对理想调控的效果,但在需求的挤压式转移下,市场依旧暗潮涌动。从城市角度来看,严格的调控往往意味着更多的需求溢出,为预防购房需求向周边“非限购”区域转移,典型如杭州、南京均在近日扩大了城市限购范围;调控“事半功倍”的城市也没有放松警惕,如南昌、成都等市调控算不上最严,但也取得了不错的调控成效,不过相应的,这些城市也面临着更多的“涌入性需求”压力,如南昌即在3月进一步收紧了限购,更多地堵住了外地人取得购房资格的渠道。也有部分城市供求关系出现紧张,典型如深圳、福州、厦门成交量急剧收窄,目前消化周期均已超过了20个月,还是希望这些地方政府能够找到量与价的平衡点,在控制住房价的同时,也不要过多的形成需求积压,反而加大了下一轮房价飙涨的风险。

---------------------- 衍生研究、相关说明和附表 ----------------------

房价指数与到访量的关系

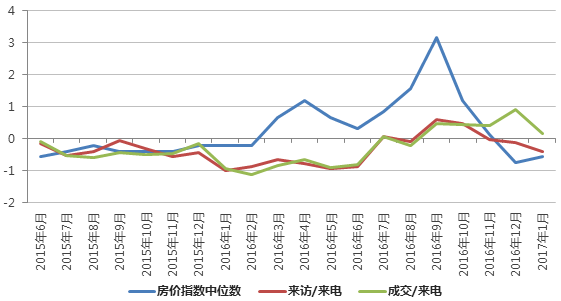

由于这些是敏感数据,所以不能放实际数值,但Z-score后的趋势还是可以看看的,结论有这几点:

1.数据可信性:2015年下半年-2016年10月,【来访/来电】与【成交/来电】走势贴合的都比较较好,说明这份数据还是比较可靠的

2.来电来访指数的先行性:房价与来电来访走势的差异在2016年10月即已出现,各城市三个指标之间的关系不再明确。(sig值达到了0.28)

3.近期成交转化率:自2016年10月开始,【来访/来电】与【成交/来电】的走势出现明显差异,成交量走势高于来访,说明随着近几个月的投资客变少,来访客户的成交转化率反而提高了

4.房价指数与来访量的相关性:在2015年10月-2016年9月这段时间内,房价指数与来电来访数据存在较为明显的相关性,但自2016年开始,房价指数中位数与另外两个指标之间的差值逐月扩大,这意味着有更多愿意接受涨价的客户进入了市场,这也印证了上文对于房价涨速三阶段的判断。

但到了2016年10月以后,来电来访数据与房价指数之间的关系不再明确,并且考虑到客群结构的变化,做类似正文部分的分析并不合适,所以再做进一步分析的意义不大。

对于测算房价指数的城市间差异,应当怎么理解?

由于计算数值与消化周期、供求比挂钩,计算的低、中、高速房价指数也在一定程度上反应了这些城市的楼市健康度。就此角度来看,目前大多数执行调控的热点城市供求关系依旧趋好,不过如深圳、厦门、福州等市还是出现了一些问题。

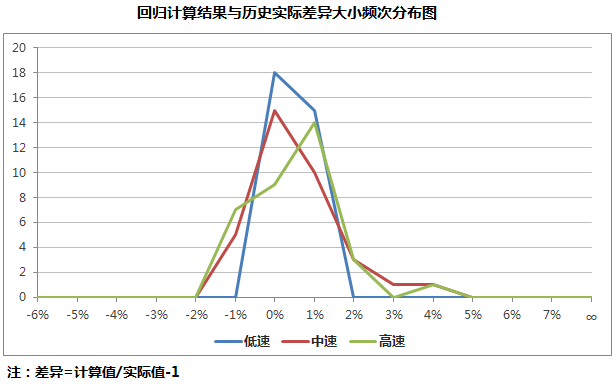

与实际历史数据相比,低速增涨阶段、中速增涨阶段、高速增涨阶段的回归计算结果相差多少?

结果不能说特别理想,但是还凑合。

- 1[克而瑞]新房周报|二线成交低位回升(11.8-11.14)

- 2[克而瑞]10月销售、投资显示尚在探底中,料政策趋缓效果亦将显现

- 3[易居研究院]全国超9成城市二手房价格下跌,75%城市新房价格下跌

- 4[中房研协]10月新房交易价格指数环比微降,二手房交易价格指数和租赁价格指数环比跌幅扩大

- 5[中房研协]政策暖风难挽市场颓势,10月核心指标跌幅扩大

- 6[克而瑞]集中供地下的典型城市地价发展指数研究

- 7[克而瑞]11城成交环比小增7%,杭州、厦门等回升显著(11.1-11.7)

- 8[克而瑞]公募REITs扩容,能否化解住房租赁痛点?

- 9[中房研协]重点城市成交面积环降12.66% 大连、东莞跌幅约八成

- 10[克而瑞]物管并购白热化,地产风险蔓延仍需警惕